從這篇開始,是我們澳門之行的最後一天了。我絞盡腦汁想了四個不同的稱呼來稱呼妳,今天終於可以回到最簡單那個。

從這篇開始,是我們澳門之行的最後一天了。我絞盡腦汁想了四個不同的稱呼來稱呼妳,今天終於可以回到最簡單那個。行程也是。

折騰了一大圈,每天都在計算怎樣能最大效率的運用時間(當然都是妳在算)和操勞我們的腿,使命是讓一天變成兩天一樣的豐富。總是在經過長時間的行走後找到一個有著微風或冷氣的地方坐下然後覺得自己彷彿玩了一整天一樣的疲倦,但其實大概只過了兩三個小時而已。而這樣的行程,在今天,終於慢下了腳步。

我的思緒,也從這裡開始,慢下了腳步。

前一晚在迷迷濛濛中才知道好像有個颱風要來,但因為太疲倦了所以其實沒有什麼腦子思考這件事的嚴重性。若真要說有什麼擔心,那絕不是害怕回不了台灣而是擔心最後一天的行程被雨打亂。在澳門的前三天,天氣實在是好的過頭了,熾熱的陽光讓我根本無法思考這樣的溫度跟台灣到底孰高?但一旦想到萬一下了雨後可能帶來的種種不便,我不禁又覺得寧可汗流浹背也不想被雨淋濕。

前一晚在迷迷濛濛中才知道好像有個颱風要來,但因為太疲倦了所以其實沒有什麼腦子思考這件事的嚴重性。若真要說有什麼擔心,那絕不是害怕回不了台灣而是擔心最後一天的行程被雨打亂。在澳門的前三天,天氣實在是好的過頭了,熾熱的陽光讓我根本無法思考這樣的溫度跟台灣到底孰高?但一旦想到萬一下了雨後可能帶來的種種不便,我不禁又覺得寧可汗流浹背也不想被雨淋濕。直到我們推開皇都旅館的大門。(這裡是指走出去的意思)

即便已經過了快半年的此刻,我在寫這篇遊記的時候,那天早上天空給我的印象仍清晰可見。在台灣生活了二十多年(我不想理解確切的個位數),颱風是家常便飯,黑壓壓像沾了灰的棉花球的積雨雲一點也不稀奇。但不知道是因為腦子裡根本沒有做心理準備,還是因為前三天燦爛的豔陽藍太過鮮豔,那個早晨天空濛上一層灰的色澤給我的感覺特別強烈。黑也不是很黑,陽光透過氣層該映出的藍色還是存在的,只是不純,像是空氣中的濕度一般,還有風,也還沒有雨,但是水分子在空氣中漲飽的感覺,彷彿我一戳就會全盤崩毀般。

這樣的背景下,無論是塔石廣場伊斯蘭教式的建築或本身就已經一片灰的國父紀念館(話說這幾年我對孫中山這三個字產生的疑問越來越多了),好像都因為被籠罩在低氣壓之下而呈現一種壓抑的情感。建築物的外觀本身是會說話的,我一直這麼覺得。但妳要問我那天他們說了什麼,我的感覺就是什麼都沒說。

蹦蹦跳跳的買了前往東望洋砲台的票,坐著全世界最短的纜車松山纜車上山,心情倒是也挺愉快的。從纜車上可以一直看到辛勤運動的人們以徒步爬步道的方式取代我們這種偷懶式的上山方式,但我們一點也不覺得羞愧或力圖振作:爬山多累啊!我們昨天已經爬了這麼多了!等等要是爬到一半下雨豈不超級狼狽?真是絕頂聰明的我們啊才會選擇這麼輕鬆的方式上山!

蹦蹦跳跳的買了前往東望洋砲台的票,坐著全世界最短的纜車松山纜車上山,心情倒是也挺愉快的。從纜車上可以一直看到辛勤運動的人們以徒步爬步道的方式取代我們這種偷懶式的上山方式,但我們一點也不覺得羞愧或力圖振作:爬山多累啊!我們昨天已經爬了這麼多了!等等要是爬到一半下雨豈不超級狼狽?真是絕頂聰明的我們啊才會選擇這麼輕鬆的方式上山!豈料下了纜車後才發現這根本不是山頂啊!為了前往我們的目的地,在這裡放棄也太愚蠢了!但是到底為什麼來澳門可以一直爬山一直爬山爬到腿酸(我想起我去香港的時候也問過自己同樣的問題)?雖然不是什麼難爬的路柏油路面扶手標示什麼的一應俱全,坡度也十分的微小,但還是有一種把自己給整死了的感覺。

總之最後是到了。白色的東望洋砲台,燈塔,以及聖母雪地殿堂。

特別想提這個殿堂的原因是因為它真的給我留下了很深的印象。澳門的教堂其實和我們所熟悉歐洲華麗莊嚴的教堂風格有很大的差異(就算是和歐洲不華麗莊嚴的教堂在風格上仍然有很大的差異),但這個聖母雪地殿堂卻又完完全全是另一種感覺。殿堂本身看起來就是燈塔是一體的設計,但對一個宗教場地來說這樣的外觀顯得非常的低調又非常的不低調(到底在說什麼)。沒有多餘的綴飾或細節,牆面的粗糙顯示了它的厚實感,但白色的外觀及鵝黃色的描邊,加上所在位置本身的高度,又顯示了它的不尋常。

特別想提這個殿堂的原因是因為它真的給我留下了很深的印象。澳門的教堂其實和我們所熟悉歐洲華麗莊嚴的教堂風格有很大的差異(就算是和歐洲不華麗莊嚴的教堂在風格上仍然有很大的差異),但這個聖母雪地殿堂卻又完完全全是另一種感覺。殿堂本身看起來就是燈塔是一體的設計,但對一個宗教場地來說這樣的外觀顯得非常的低調又非常的不低調(到底在說什麼)。沒有多餘的綴飾或細節,牆面的粗糙顯示了它的厚實感,但白色的外觀及鵝黃色的描邊,加上所在位置本身的高度,又顯示了它的不尋常。但我覺得更印象深刻的是內部。走道的下方是墓,值得被紀念的人安靜的長眠於此處。殿堂本身不大,裡面也不是什麼採光良好的設計,但很涼爽,加上黃色的燈光,更給人一種寧靜的力量。越過主堂區,旁邊還有一個供祈禱的小區,感覺上更寧靜些。突然覺得在這裡坐禪的話,應該是一個不錯的選擇。

由於燈塔不開放參觀,看完殿堂後我們就在建築物四周的平台轉了一下。雖然不是很高的山,但也算是這一帶的制高點,視野不錯。此時,颱風的強烈與否像是發生在隔著海洋的國家的事情一樣,好像不關我們兩個遊人的事。也有爸爸媽媽帶著1歲的小朋友在樓梯上攀爬的,看著小弟努力的身影,不禁覺得一直抱怨怎麼一直爬上的自己實在很羞恥(說到底也沒人逼妳爬還不是妳自己想玩才得一直爬的?)下了燈後還繞去防空洞參觀一下,果然這種

地方沒有一兩個秘密隧道怎麼說得過去呢?

是說,在進入燈塔前,我們還先穿過了一個氣象小教室。

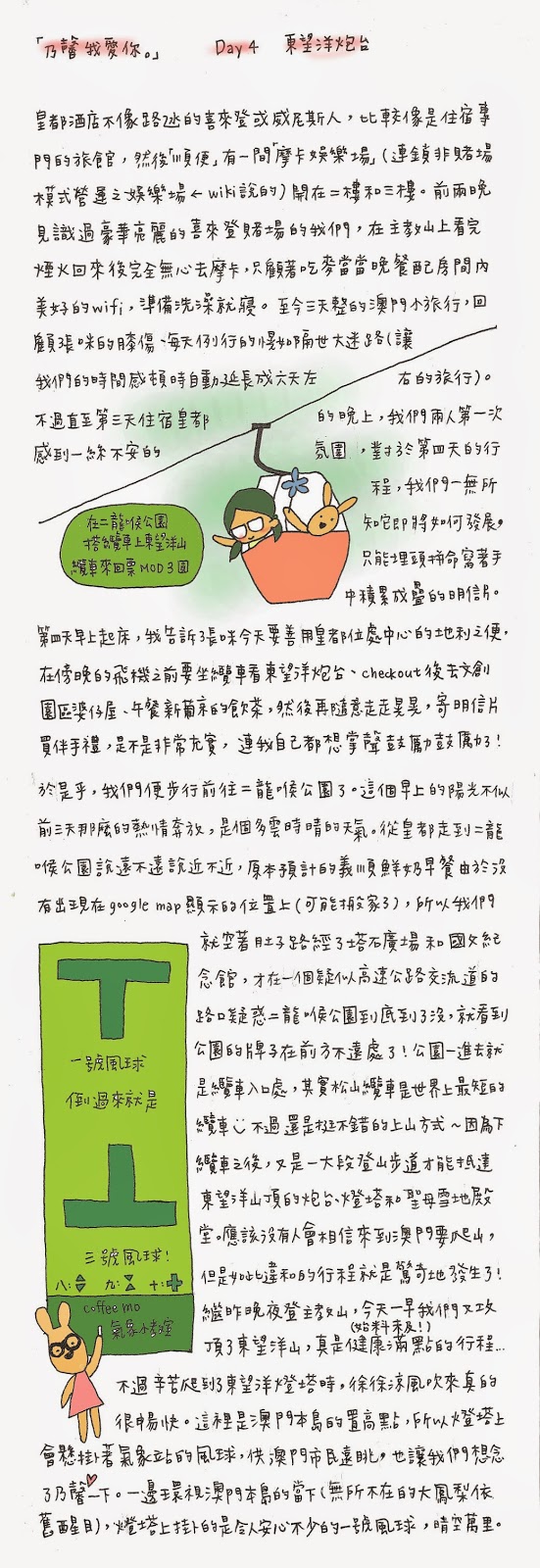

所謂氣象小教室,其實就是存放了六個風球的地方。因為是制高點,所以風球的懸掛就一併成為這裡的任務。這真的是長知識的一件事,第一次知道所謂的風球原來是長成這個樣子;原來風球只有六個但有的可以正反懸吊。原來應該有六個風球,但因為令人安心的一號風球現在正在使用中,所以留下了它的空缺。

大氣小學堂。

想起我們昨晚寫了一張明信片給乃馨,挑的就是這裡。那是一個唸大氣的女孩是我們共同的朋友,心地大概就跟一號風球一樣的無害(請將這句話視為一種稱讚)。我們一邊看著風球的介紹,一邊看著介紹澳門歷年嚴重風災的記錄,然後想起在做相關工作的朋友。我覺得這很好,並不是一種因為八卦或促狹的理由而想起某個人,而是因為她認真工作的樣子或她過去的談論所顯現出的專業,與眼前的景象產生了連結。

想起我們昨晚寫了一張明信片給乃馨,挑的就是這裡。那是一個唸大氣的女孩是我們共同的朋友,心地大概就跟一號風球一樣的無害(請將這句話視為一種稱讚)。我們一邊看著風球的介紹,一邊看著介紹澳門歷年嚴重風災的記錄,然後想起在做相關工作的朋友。我覺得這很好,並不是一種因為八卦或促狹的理由而想起某個人,而是因為她認真工作的樣子或她過去的談論所顯現出的專業,與眼前的景象產生了連結。她現在是否也在看著那個向澳門而來的颱風?或是她有更重要的事要做?

一號風球隨風非常非常輕微的晃動著。我聽不出來它想要表達什麼。這時候,也許只要注視著它,就夠了。

----------------------------------畢格‧芙勞爾分格線---------------------------------------------------

.jpg)

沒有留言:

張貼留言