我覺得搭著紅色色調為主的THALYS上扮演小紅帽前來Bonn,是非常恰當的選擇。

選在剛經歷完科隆狂歡節洗禮後的月台被你們接到,也是非常恰當的選擇。

雖然我對「恰當」並沒有什麼明確的判斷依據。一切都只是照心情來。

但妳們居然對我棄之不顧放我一個人登塔。好沒關係,一個人登塔那種孤寂而瀟灑的背影也是頗符合我的個人風格。

科隆大教堂的正式名稱是科隆主教座堂(Kölner Dom,全名Hohe Domkirche St. Peter und Maria)。它的歷史最早可以追溯到公元4世紀末,一開始其實只是一座普通的教堂,後來經過許多次的改建,直到公元873年,科隆主教座堂的前身老教堂才正式落成。然而這座教堂在屹立不搖了三百多年後,仍毀於1248年的一場火災。

就在教堂遭到大火的同一年,新的教堂在科隆大主教Konrad von Hochstaden的主持下動工。能這麼快速重建其實來自於教堂背後強大的信眾的支持。1164年,神聖羅馬帝國皇帝腓特烈一世將存放東方三博士遺骨的「三王聖龕」贈給科隆大主教Rainald von Dassel,此後各方信眾紛紛湧入科隆大教堂朝聖,也讓原來的老教堂不堪負荷。在這個背景之下,1225年開始教會一直有要改建老教堂的打算,也因此1248年的祝融之災後,很快就就地重建了新的教堂。

就在教堂遭到大火的同一年,新的教堂在科隆大主教Konrad von Hochstaden的主持下動工。能這麼快速重建其實來自於教堂背後強大的信眾的支持。1164年,神聖羅馬帝國皇帝腓特烈一世將存放東方三博士遺骨的「三王聖龕」贈給科隆大主教Rainald von Dassel,此後各方信眾紛紛湧入科隆大教堂朝聖,也讓原來的老教堂不堪負荷。在這個背景之下,1225年開始教會一直有要改建老教堂的打算,也因此1248年的祝融之災後,很快就就地重建了新的教堂。 雖然說是早有計劃,但新教堂的建設也不是那麼順遂。建築師Gerhard von Rile以法國的某個主教座堂為藍本設計,計劃蓋出一座氣勢非凡的大教堂,但這個企圖卻導致整座教堂在施工過程中頻頻因為資金不足而停工,到了1560年甚至全面停工,讓整座主教堂就在未完成的狀態下在科隆矗立了三百多年,直到19世紀初,科隆大教堂才迎來新的機運。

雖然說是早有計劃,但新教堂的建設也不是那麼順遂。建築師Gerhard von Rile以法國的某個主教座堂為藍本設計,計劃蓋出一座氣勢非凡的大教堂,但這個企圖卻導致整座教堂在施工過程中頻頻因為資金不足而停工,到了1560年甚至全面停工,讓整座主教堂就在未完成的狀態下在科隆矗立了三百多年,直到19世紀初,科隆大教堂才迎來新的機運。

1842年,教堂在普魯士國王腓特烈·威廉四世的支持下重新開工。那時的德國正沉浸在民族覺醒的氛圍之中,因此教堂的重建不僅反映了當時人們對中世紀的興趣,更有著精神指標建立的象徵意義。1880年教堂終於完工,而且是當時世界上最高的建築。德國皇帝威廉一世以親自組成了落成慶典。1880年,教堂在開工600多年之後終於按照最初的設計完工。157米高的雙塔使得它成為當時世界上最高的建築。

而我在一大早還沒睡醒的情況下,居然要爬它。

因為下一班火車的時間已經確定,所以我在登塔的過程中其實沒有太多閒情逸致關心塔外的景色-事實上也沒什麼辦法關心。和大部分的鐘塔一樣螺旋的階梯空間其實很窄,偶爾有些小窗可以看看窗外的風景。但其實到達一定高度後這些小窗能看出去的風景都大同小異:你不太能再靠都一樣小的地面景物來判斷自己的所在高度,而且窗戶太狹小了能看到的大概都是建築物的雕刻而已。

因為下一班火車的時間已經確定,所以我在登塔的過程中其實沒有太多閒情逸致關心塔外的景色-事實上也沒什麼辦法關心。和大部分的鐘塔一樣螺旋的階梯空間其實很窄,偶爾有些小窗可以看看窗外的風景。但其實到達一定高度後這些小窗能看出去的風景都大同小異:你不太能再靠都一樣小的地面景物來判斷自己的所在高度,而且窗戶太狹小了能看到的大概都是建築物的雕刻而已。

其實想想能看到雕刻好像也不錯。

塔內空間雖小卻意外的明亮,讓人爬起來不至於有害怕的感覺。石造階梯到一定高度後,迎來一個可休息的大‧平‧台,但旅程還沒有結束,繼續改爬鐵製樓梯,才能到達離塔尖最近地方欣賞石造鏤空的尖塔頂。

這種半途中的誘惑,彷彿人生陷阱一般。只是爬塔的時候妳看得到終點,看得到那充滿光輝的頂峰,所以可以放棄誘惑再堅持一下。人生路上,大概什麼都看不到。

塔尖的設計除了引光之外,還有引水的功能。雖然早就知道建築師在設計的時候理所當然會把這些最基本的東西都考慮好了,但真的在這麼近的地方觀看的時候,又是另一種興奮感。

塔尖的設計除了引光之外,還有引水的功能。雖然早就知道建築師在設計的時候理所當然會把這些最基本的東西都考慮好了,但真的在這麼近的地方觀看的時候,又是另一種興奮感。

塔尖的設計除了引光之外,還有引水的功能。雖然早就知道建築師在設計的時候理所當然會把這些最基本的東西都考慮好了,但真的在這麼近的地方觀看的時候,又是另一種興奮感。

塔尖的設計除了引光之外,還有引水的功能。雖然早就知道建築師在設計的時候理所當然會把這些最基本的東西都考慮好了,但真的在這麼近的地方觀看的時候,又是另一種興奮感。

偉大建築的本身,其實是從這麼多細瑣且理所當然的東西拼組而成的,那麼究竟是什麼才能讓這些平凡的部件成為偉大的一部分呢?走下尖塔,下樓前要先經過一個觀景平台,因為被鐵絲網圍住了所以其實有點影響視覺美感(但還是安全重要啦,我可不想看很美的風景就摔死了),但再多鐵絲網也攔不住萊茵河在眼前大大方方地拐了個彎,那種從容。

抽離緬懷的情緒,高處站久了還是會覺得冷,況且你們還在下面喝咖啡,我不想讓你們想念我太久,遂決定速速下塔。不過離開最高點前記得不要忘記塔頂限定的紀念幣,好歹為自己爬了這麼高做一個紀念。

一路向下就來到了鐘樓台。安裝於1924年,直徑3.22米重24噸的聖彼得鐘,是目前教堂內最大的鐘。這裡也有限定明信片,不容錯過!

回到地面後還有一些時間,決定先參觀一下主堂的部分。現在的科隆大教堂已經是世界聞名的主教堂,就地位來講可以排在一隻手以內,早就沒有當初老教堂的氛圍(其實我也不知道原來是什麼氛圍)。在這種完美的哥德式大堂裡唱歌應該是一件很享受的事吧。

小時候參加的合唱團曾經受邀在裡演唱過。但那一年我沒有參加,現在想起來都覺得後悔。人生還有什麼機會可以在這個教堂裡大肆歌唱還得讓人拍手啊!但也許充滿後悔才是正常的人生吧。

身為天主教科隆總教區的總主教座堂,教堂內部的氣派也是了得。下了塔後進到主教堂內部,首先吸睛的是絢爛奪目的彩繪玻璃。除此之外,整個教堂最厲害的應該就是祭壇了。要說原因,這個祭壇上鍍金的三王聖龕裡裝的是東方三博士的遺骨,也因此能夠吸引這麼多信徒前來參拜。

從登塔到參觀主堂內部,一邊為自己的人生感嘆一邊緬懷過去。在各種複雜的情緒終於濃縮到我可以穿出教堂的門後,就差不多到了要與你們會合的時間。因為來的時候急著要登塔,所以都沒時間仔細看看教堂周圍的風光,直到參觀完才有心情慢慢看。科隆大教堂曾經有一度被選為瀕臨消失的世界遺產,主因是因為教堂周圍的景觀已經快被新蓋的高樓大廈給破壞怠盡了。近年來雖然有在控制,但即便是現在走出教堂,還是可以感受到那種被步步進逼的感覺。建築物的美感不能只是建築本身而已,還有周圍整體區域的營造,這點又再次在這裡得到了印證。不過高度發展對觀光客來說也是有點好處啦,例如車站的星巴克內販賣的各地馬克杯居然涵蓋全德境內,真不愧是科隆!

從登塔到參觀主堂內部,一邊為自己的人生感嘆一邊緬懷過去。在各種複雜的情緒終於濃縮到我可以穿出教堂的門後,就差不多到了要與你們會合的時間。因為來的時候急著要登塔,所以都沒時間仔細看看教堂周圍的風光,直到參觀完才有心情慢慢看。科隆大教堂曾經有一度被選為瀕臨消失的世界遺產,主因是因為教堂周圍的景觀已經快被新蓋的高樓大廈給破壞怠盡了。近年來雖然有在控制,但即便是現在走出教堂,還是可以感受到那種被步步進逼的感覺。建築物的美感不能只是建築本身而已,還有周圍整體區域的營造,這點又再次在這裡得到了印證。不過高度發展對觀光客來說也是有點好處啦,例如車站的星巴克內販賣的各地馬克杯居然涵蓋全德境內,真不愧是科隆! 回到波昂後,三個人就開始各自開啟不同的模式。塔矢開啟工作模式,消失在波昂略帶晨霧的街頭;妳則開啟地頭蛇模式,嘰嘰喳喳地跟我講解各種藏在石磚縫裡的小城資訊;我則開啟放空模式,什麼都不知道也什麼都沒查(事實上這趟旅行我就是在一個什麼都沒查的狀態),腦袋也沒帶就跟著走,非常輕鬆。波昂大學前的草坪蠻心曠神怡的,不太像刻板印象中美國大學那種開放感十足的草坪,卻帶著一種優雅感。但天氣太冷了我沒有心情在草地上打滾,反而是很認真的想吃好吃的冰淇淋(咦?)。

回到波昂後,三個人就開始各自開啟不同的模式。塔矢開啟工作模式,消失在波昂略帶晨霧的街頭;妳則開啟地頭蛇模式,嘰嘰喳喳地跟我講解各種藏在石磚縫裡的小城資訊;我則開啟放空模式,什麼都不知道也什麼都沒查(事實上這趟旅行我就是在一個什麼都沒查的狀態),腦袋也沒帶就跟著走,非常輕鬆。波昂大學前的草坪蠻心曠神怡的,不太像刻板印象中美國大學那種開放感十足的草坪,卻帶著一種優雅感。但天氣太冷了我沒有心情在草地上打滾,反而是很認真的想吃好吃的冰淇淋(咦?)。

午餐前進行了小小的城區散步,看了妳喜歡的軟熊糖和塔矢的辦公室。我們在舊市政廳前的市集像當地人一樣在各個餐車前尋找各自喜歡的美食。但在那之前我們先去了一趟旅遊中心。

要說旅遊中心有什麼特別的,除了該買的套票和免費地圖之外,在樓梯正前方有一個身披樂譜的帥氣貝多芬。

我們整個下午與貝多芬的美麗相遇就應該要從這裡開始說起。

不對。

太驚奇了。我忍不住讚嘆連連。

然後就變貝多芬了。

走回市街。在妳精準的計算下我們今天有一些必需要參觀的博物館,才不枉我花錢買套票,其中一個當然就是貝多芬故居。

正確的說法應該是他誕生的地方。

貝多芬出生在1770年12月16日,其先祖代代務農或從事手工藝的製作,家族中跟音樂扯上關係的第一個人是貝多芬的爺爺(以下簡稱貝爺)。貝爺是歌唱家,也擔任指揮的更作,曾被科隆大主教聘為宮廷音樂家,是一位受人尊敬的音樂家。貝爺的兒子,貝多芬的爸爸(以下簡稱貝爹)也是音樂家。貝爹在1767年結婚後,在貝多芬三歲時搬到了三角廣場,也就是我們現在參觀的地方,但之後小小貝多芬又跟著家人搬了四次家。

貝多芬出生在1770年12月16日,其先祖代代務農或從事手工藝的製作,家族中跟音樂扯上關係的第一個人是貝多芬的爺爺(以下簡稱貝爺)。貝爺是歌唱家,也擔任指揮的更作,曾被科隆大主教聘為宮廷音樂家,是一位受人尊敬的音樂家。貝爺的兒子,貝多芬的爸爸(以下簡稱貝爹)也是音樂家。貝爹在1767年結婚後,在貝多芬三歲時搬到了三角廣場,也就是我們現在參觀的地方,但之後小小貝多芬又跟著家人搬了四次家。看到這裡的時候只覺得他們行李一定很少,不然搬這麼多次家都要累死了。

但這樣的搬家人生並沒有中止。貝多芬二十二歲的時候從一萬人口的波昂搬到了二十二萬人口的維也納,此後在維也納他一共搬了六十次家,在維也納住過的民宅就多達二十二個。

但這樣的搬家人生並沒有中止。貝多芬二十二歲的時候從一萬人口的波昂搬到了二十二萬人口的維也納,此後在維也納他一共搬了六十次家,在維也納住過的民宅就多達二十二個。我不知道他有沒有什麼迫不得以的苦衷,但如果沒有,單就數字來看,他簡直就是個換屋魔人。

波昂雖小,卻很適合培養小音樂家,因為這裡是科隆大主教和選帝侯的官邸所在地。貝多芬還在波昂的時候,奧地利女王瑪麗亞特蕾莎最小的兒子,哈布斯堡家族二十八歲的馬克西米利安法蘭斯接任了科隆大主教跟選帝候的職位,維也納樂派在波昂成為主流。 1778年,貝爹要六歲的貝多芬在音樂會上演奏鋼琴奏鳴曲。其實那個時候貝多芬已經七歲了,但為了想要將自己的兒子打造成神童來炫耀,貝爹硬說自己的兒子只有六歲。

參觀這個由貝多芬故居改建成的博物館時,不禁會想小貝多芬在這裡懷著怎樣的心情渡過童年的呢?貝爹非常嚴厲,據說貝多芬常被他教到哭。身為歌唱家的貝爹因為後來嗓音變差,被宮廷解職,加上妻子早逝,是以貝多芬十六歲時就要出來擔負一家之主的責任。但直到貝多芬生命的最後幾天,他在作品的手稿上寫下的,仍是《獻給我的父親》。

參觀這個由貝多芬故居改建成的博物館時,不禁會想小貝多芬在這裡懷著怎樣的心情渡過童年的呢?貝爹非常嚴厲,據說貝多芬常被他教到哭。身為歌唱家的貝爹因為後來嗓音變差,被宮廷解職,加上妻子早逝,是以貝多芬十六歲時就要出來擔負一家之主的責任。但直到貝多芬生命的最後幾天,他在作品的手稿上寫下的,仍是《獻給我的父親》。如果是我大概辦不到。

博物館就在貝多芬曾經生活的空間中,展出他的作品和他使用過的琴,以及那些與作品跟琴所交織的時光。例如三樓可以看到貝多芬曾經演奏過的中音提琴,是由維也納著名的琴師製作,在漫長的歷史光陰中一度被賣到美國,直到1924年才被捐回來。

博物館也藉由各種物品勾勒了他和恩師海頓之間的各種情仇。海頓曾應小提琴家約翰彼得薩羅蒙的邀請到訪波昂,就在那時貝多芬求見海頓,而海頓也對其非欣賞,就邀貝多芬來維也納,選帝候也允許貝多芬在留學期間可以領薪水。理論上貝多芬能有後來的地位,海頓給他的機會非常重要,但風格獨特的貝多芬卻對海頓中規中矩的教學感到不滿,所以又拜了其他人為師。

博物館也藉由各種物品勾勒了他和恩師海頓之間的各種情仇。海頓曾應小提琴家約翰彼得薩羅蒙的邀請到訪波昂,就在那時貝多芬求見海頓,而海頓也對其非欣賞,就邀貝多芬來維也納,選帝候也允許貝多芬在留學期間可以領薪水。理論上貝多芬能有後來的地位,海頓給他的機會非常重要,但風格獨特的貝多芬卻對海頓中規中矩的教學感到不滿,所以又拜了其他人為師。真是人如其髮一樣性格。

這些後來的故事雖然都沒發生在這個三角廣場的故居裡,但也透過各種信件和手稿在這個空間中被還原。加上導覽,參觀的時候彷彿可以看到那個個頭不高、肩寬頭大的貝多芬,正把木製地板跺的吱吱作響。

四十七歲近乎全聾的天才,他後來的人生沒有再回到波昂,但他仍是波昂人的驕傲。

從教堂到貝多芬到數學的起程轉合可說是無縫接軌一點瑕疵都沒有,而算數博物館更是告別貝多芬後與之相比也完全不遜色的地方。

一如一開始你們要帶我去看頭的時候我沒什麼期待,這次也是。但從走進博物館在置物櫃鎖好行李後的時間,彷彿就是小時候去國立自然科學博物館參觀一樣的興奮。從二樓開始,各色各樣的古代計算機,不僅可以實際操作,其計算的原理也令人嘆位觀止,很想把所有零件都拆下來一個一個看他們是怎麼環環相扣的。雖然比起現在的進位演算,古代機器那種單靠齒稐在跑數字的方式非常簡陋而落伍,但單純的背後各種精密配合的計算,也是令人百看不厭。

算術博物館裡還有各形各狀的的椅子,以及一些空間難辨的畫作。一直盯著畫作看就有會被吸進去的錯覺,會一直很想研究畫裡物體在3D空間裡到底應該呈現什麼樣子呢?

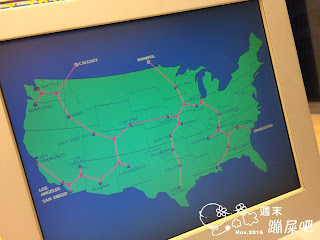

回到一樓還有一些使用舊型電腦的互動式裝置。這裡應該是塔矢最推荐的部分,但很可惜大部分都壞掉了。可惡。

逛完算術博物館後天已經黑了,而我心滿意足地哼著歌準備去吃晚餐。今日的行程意外的感到非常滿意,但晚上在家裡喝啤酒聊天說屁話的時間,完全不輸貝多芬或是算術博物館。

去波昂找你們前其實是我近幾年非常緊繃的一段時間。我並不知道自己擠出時間去德國到底是好的決定還是只是讓自己的人生變得更糟糕。其時我並不知道之後的自己將成為沒有最忙只有更忙的人,但現在想起來,喝酒聊天的那個晚上,可能是我那陣子的時光中最放鬆的一個狀態。

去波昂找你們前其實是我近幾年非常緊繃的一段時間。我並不知道自己擠出時間去德國到底是好的決定還是只是讓自己的人生變得更糟糕。其時我並不知道之後的自己將成為沒有最忙只有更忙的人,但現在想起來,喝酒聊天的那個晚上,可能是我那陣子的時光中最放鬆的一個狀態。雖然喝完酒後我又把自己關進房間裡寫論文了。

順帶一提,客房真的很不錯,床跟地毯的配色綠綠的讓我很有安定感,導致事隔一年半我仍以為客房有貼綠色的壁紙(但其實根本沒有)。房間的大小也剛好我很喜歡:)除了一點:德國還是太冷了。巴黎同一時間可是熱到不用開暖氣...見鬼了...

不愧是波恩2℃!

科隆大教堂:網站http://www.koelner-dom.de/home/

沒有留言:

張貼留言